Текст на русском находится внизу страницы, после английского

One fine day, we visited Kiltsi Manor. Actually, we visited it on two fine days. The first time, we got there but couldn’t go inside. However, we found out when they were having an open day and went back. The manor is actually a functioning primary school, so visitors aren’t usually allowed in. But what makes this otherwise typical Estonian manor so interesting? It once belonged to Ivan Fyodorovich Krusenstern, the first Russian navigator to complete a round-the-world voyage.

Back in those days, there weren’t many captains who had sailed around the world. They were as famous as the first astronauts or rock stars. Krusenstern was one of them. His journey and research were globally significant, and his fame spread worldwide. He was born, lived, and was buried in Estonia. He considered Estonia his homeland and returned whenever he could—to his home at Kiltsi Manor.

I won’t retell his whole biography, but here are a few interesting facts.

Of course, Krusenstern was of pure German descent, and his actual name was Adam Johann von Krusenstern. He was a Baltic German, but not of crusader lineage. His ancestor arrived in Estonia in the late 17th century as a Holstein diplomat and ended up staying for good.

As an officer on the 74-gun ship Mstislav, Krusenstern took part in the Battle of Hogland against the Swedish fleet on 6 July 1788. On the Swedish side, his distant relatives from the Swedish branch of the Krusensterns were also fighting.

From 1793 to 1799, Krusenstern trained and served with the Royal Navy during Britain’s war with France. As part of the crew of HMS Thetis, he took part in successful privateering operations against French ships from Canada to the Caribbean. He was the only crew member fluent in French.

During his time with the Royal Navy, he visited India, China, and the United States. While in Philadelphia, he even met the first U.S. president, George Washington. Witnesses said they got along well. Washington even invited the 24-year-old Krusenstern to join the US Navy and help organise the country’s naval forces, but Krusenstern declined.

His famous circumnavigation took three years, from 1803 to 1806. The ships under the command of Krusenstern and Lisyansky sailed from Kronstadt to Brazil. They then rounded Cape Horn and visited several Polynesian islands, including Easter Island, Nuku Hiva, and Hawaii. The ships then split up—Lisyansky went to Alaska, while Krusenstern headed to Kamchatka and Japan (delivering a Russian ambassador). They reunited in China. From there, they sailed through Indonesia, rounded Africa via the Cape of Good Hope, and returned to Kronstadt through the North Sea.

The voyage was plagued by constant infighting among the officers, scientists, and diplomats. The quarrels involved shouting, insults, and writing complaints to St. Petersburg superiors—though in the middle of the ocean, there was no way to send them anywhere.

While stationed at Nuku Hiva, the Polynesian women couldn’t resist the charm of the Russian sailors. Krusenstern didn’t just let things happen randomly—he organised things with German efficiency. The ship sent a signal to the shore, “Women, come here!”, allowing the women on board in an orderly fashion. The sailors would then pair up. In the morning, the departing women were counted.

Krusenstern’s family lived quite modestly. His wife, Juliane Charlotte, rented a place in Reval (now Tallinn). After returning from his voyage, Krusenstern was awarded a lifetime pension of 3,000 rubles a year. With this and his three years’ worth of saved wages, he bought Kiltsi Manor (Schloß Aß) on a five-year installment plan to provide his family with comfort and security.

He wasn’t a great landowner—he didn’t know how to squeeze every last drop from the peasants for profit. The estate was heading towards bankruptcy, but Emperor Alexander I stepped in and paid off the manor’s debt.

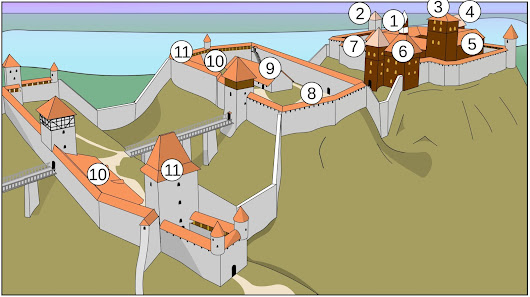

Krusenstern continued his military service in St. Petersburg but loved his Kiltsi manor and returned whenever he could. One of the castle’s round towers was turned into a museum of his voyage, filled with artifacts he had personally collected.

During his military career, Krusenstern received numerous awards and rose to the rank of full admiral. After retiring, he moved permanently to Kiltsi. He didn’t take part in the local nobility’s social life—he didn’t visit anyone, nor did he invite anyone over. Instead, he dedicated himself to scientific work, writing books on oceanography and compiling the famous Atlas of the South Seas.

In 1845, Krusenstern suffered a stroke. He spent the rest of his life at Kiltsi. Since it became difficult for him to go outside, a large balcony was built so he could get fresh air and admire his estate.

He passed away in 1846 and was buried in Tallinn, in the Dome Church on Toompea. Burials in the church were usually prohibited, but an exception was made for Adam Johann von Krusenstern.

Today, Kiltsi Castle houses a school, but Krusenstern’s legacy lives on. His office, where he wrote his books, has been turned into a museum. Occasionally, they hold open days and guided tours there. We visited on one of these days. I took photos both outside and inside, including views from that very same balcony.

https://www.flickr.com/gp/147740420@N06/74acdhd7WK

That same day, I took another set of photos. After visiting the admiral’s manor, we went to a park on Emumägi Hill. This park is filled with quirky sculptures made from dry tree branches. At the top of the hill, there’s also a viewing tower offering stunning panoramic views.

On the early morning drive from Tallinn, we saw fields along the road covered in what looked like white fluff. It was a beautiful yet puzzling sight, so we stopped the car to investigate. Turns out, they were spider webs covered in morning dew. The landscape was muted but interesting. And when the morning fog began to lift and the sun shone through, it became truly picturesque.

https://www.flickr.com/gp/147740420@N06/304U7t36VJ

Эстонский дневник, часть 17. Мореплаватель Крузенштерн и Эмумяги.

В один прекрасный день мы посетили мызу Килтси. На самом деле, мы посетили ее в два прекрасных дня. Сначала мы туда приехали, но внутрь не попали. Зато, узнали когда там будет день открытых дверей, и поехали туда снова. Там вообще-то действующая начальная школа, и просто так посетителей не пускают. Чем же так интересна эта, довольно обычная для Эстонии, мыза? А тем, что она принадлежала Ивану Федоровичу Крузенштерну, первому российскому мореплавателю, совершившему кругосветное путешествие.

Капитанов, совершивших кругосветку, в те года было очень немного. Они были всемирно известны, как первые астронавты или рок-звезды. Иван Федорович Крузенштерн был как раз таким. Значение его путешествия и его исследований были важны для всего мира, и слава его была тоже всемирной. Крузенштерн родился, жил и был похоронен в Эстонии. Он считал Эстонию своей родиной, и при каждой возможности возвращался к себе домой. На мызу Kiltsi.

Я не буду пересказывать биографию Ивана Федоровича Крузенштерна, но приведу несколько интересных фактов.

Разумеется, Крузенштерн был чистокровным немцем, и его имя было Adam Johann von Krusenstern. Он был из остзейских немцев, но происхождение вел не от крестоносцев. Его предок прибыл в Эстонию в конце 17го века как голштинский дипломат, да так и остался там жить.

Офицером 74-пушечного корабля "Мстислав", Крузенштерн принимал участие в Гогландском сражении против шведского флота 6 июля 1788 года. На шведской стороне в этой битве сражались его родственники из шведской ветви Крузенштернов.

С 1793 по 1799 годы Крузенштерн проходил обучение и практику на кораблях Королевского Военно-морского флота Великобритании во время войны с Францией. В составе экипажа фрегата "Тетис" (HMS Thetis), он принимал участие в успешных каперских операциях против французских кораблей от берегов Канады до Карибского моря. Он был единственным членом команды, владеющим французским языком.

Во время практики в Королевском Флоте, Крузенштерн посетил Индию, Китай и США. Во время визита в США, в Филадельфии он встретился с первым президентом США Джорджем Вашингтоном. По свидетельству очевидца, они произвели друг на друга весьма благоприятное впечатление. Джордж Вашингтон предложил 24-летнему Крузенштерну перейти на американскую службу и заняться организацией военно-морского флота США, но Крузенштерн отказался.

Знаменитое кругосветное путешествие заняло три года, с 1803 по 1806. Корабли под командованием Крузенштерна и Лисянского прошли от Кронштадта до Бразилии. Затем они обогнули мыс Горн, и посетили несколько полинезийских островов, включая остров Пасхи, Нуку-Хива и Гавайские острова. Затем корабли разделились. Лисянский посетил Аляску, а Крузенштерн Камчатку и Японию (доставив туда русского посла). Встретились корабли снова в Китае. Оттуда они прошли через Индонезию, обогнули Африку вокруг Мыса Доброй Надежды, и вернулись в Кронштадт через Северное море.

Путешествие было омрачено почти непрерывными скандалами и разборками между офицерами, учеными и дипломатами. Скандалы проходили с криками, оскорблениями и писанием кляуз начальству (которые посреди океана все равно было никак никуда не отправить).

Во время стоянки на острове Нуку-Хива, полинезийские женщины не устояли перед шармом русских моряков. Крузенштерн это на самотек не пустил, и организовал досуг экипажа с немецкой основательностью. С корабля на берег подавался сигнал «Женщины, сюда!», девиц пускали на борт по порядку, после чего "дееспособные" искали себе подругу. Утром отъезжавших пересчитывали.

Семья Крузенштерна жила очень небогато. Его жена Юлиана-Шарлотта снимала жилье в Ревеле. По возвращению из путешествия, Крузенштерн получил в награду пожизненную пенсию 3000 рублей в год. На эти деньги, вместе с накопленным за 3 года плавания жалованием, он купил в рассрочку на 5 лет мызу Kiltsi (Schloß Aß), чтобы его семья зажила в комфорте и достатке.

Землевладельцем Крузенштерн оказался плохим. Не умел он драть с крестьян три шкуры для своей выгоды. Дело шло к банкротству, но Крузенштерна спас император Александр Первый, который выплатил долг за имение мореплавателя.

Военная служба Крузенштерна продолжалась в Петербурге, но он любил свой замок Kiltsi и возвращался туда при каждой возможности. Одна из круглых башен замка была превращена в музей кругосветного путешествия с экспонатами, собранными лично Крузенштерном.

На военной службе Крузенштерн неоднократно получал награды и дослужился до звания полного адмирала. После выхода в отставку, он уехал жить в Kiltsi. В светской жизни местного дворянства он участия не принимал, в гости не ходил, и к себе соседей не приглашал. Вместо этого Крузенштерн занимался научной работой, писал книги по океанографии и составлял знаменитый Атлас Южных Морей.

В 1845 году адмирала поразил инсульт. Остаток своих дней он провел в Kiltsi. Так как ему было тяжело выходить на улицу, специально для него построили большой балкон, на котором Крузенштерн мог дышать свежим воздухом и любоваться своим поместьем.

Скончался адмирал Крузенштерн в 1846 году и был похоронен в Таллинне, в Домском лютеранском соборе на Тоомпеа. Полагание тел в Домском соборе Ревеля было запрещено, но для Адама Иоганна фон Крузенштерна было сделано исключение.

В замке Kiltsi сейчас школа, но память об адмирале Крузенштерне живет. Кабинет адмирала, в котором он писал свои книги, превращен в музей, и иногда там устраивают день открытых дверей и проводят экскурсии. Вот на такую экскурсию мы и приехали. Я пофотографировал снаружи и внутри, включая виды с того самого балкона.

https://www.flickr.com/gp/147740420@N06/74acdhd7WK

Второй альбом я отснял в тот же день. После посещения адмиральского замка, мы поехали в парк на горке Эмумяги (Emumägi). Это парк очень забавных скульптур, сделанных из сухих веток деревьев. На вершине горки так же построена обзорная вышка, с которой открываются шикарные виды.

Кстати, по дороге из Таллинна рано утром этого дня, мы увидели вдоль дороги поля, усыпанные белыми хлопьями. Выглядело это красиво и непонятно. Пришлось остановить машину и поисследовать. Оказалось, это были паутинки с каплями утренней росы. И вообще пейзаж был неяркий, но интересный. А когда через утренний туман начало пробиваться солнце, то стало и вовсе живописно.

Вот этот альбом: