Текст на русском находится внизу страницы, после английского

We went to Viljandi to catch up with relatives and check out the town. I’d never been there before. They gave us an awesome tour, showing us all the interesting and beautiful spots. We saw lakes, the ruins of an old castle, and even came across cat statues and giant strawberries in the most unexpected places. I climbed the water tower, and we tried the local ice cream, famous for its massive servings.

I really liked Viljandi. To me, it feels like the most "Estonian" of all Estonian towns. If someone asked me to pick a place that best represents the spirit of Estonia, I’d point straight at Viljandi. It’s a small, green, and peaceful town with lots of wooden houses. Flowers grow everywhere, and there are sculptures scattered around. Most importantly, the town is built with nature in mind—its buildings blend into the landscape as if they naturally grew there. The people are calm and super friendly. Also, pretty much everyone here speaks Estonian. All in all, it’s a great place!

Check out the photos. The aerial shots were taken from the water tower, which has a viewing platform. And at the end, there are a few infrared camera shots—the ones in black and white or weird colours.

https://www.flickr.com/gp/147740420@N06/62N7Wo0408

And now, for the history lesson—because what would a visit to Viljandi be without it?

Viljandi is a small town in southern Estonia, roughly halfway between Tartu and Pärnu. It’s got everything a medieval power-hungry warlord could want: high ground for defence, fertile land for farming, and a location so strategic that it guaranteed centuries of invasions. People have been living here since Viking times (8th–11th centuries), back when the area was part of the ancient county of Sakala. By the 13th century, it had grown into a solid little Estonian settlement called Velyn (or something close to that).

Life was going along just fine—until 1211, when a group of crusaders turned up. These were the Sword Brethren (who later became the Livonian Order), along with troops from the Bishop of Riga. Their goal? Bring Christianity to the local pagans. Their other goal? Take over the place for themselves. The locals, having built solid defences, opted for a siege rather than a battle. After six days of staring down a determined pack of knights, they sighed, shrugged, and converted.

At first, things were relatively peaceful. But in 1223, the people of Sakala had a change of heart, rose up, and took the town back. As was customary, they kicked things off with some looting and a bit of light ethnic cleansing. Having seized Viljandi, they called in Russian reinforcements from Novgorod and Pskov—presumably in exchange for some vague promises. This proved to be a poor investment, as two weeks later, troops from Riga arrived, besieged the town, and reclaimed it.

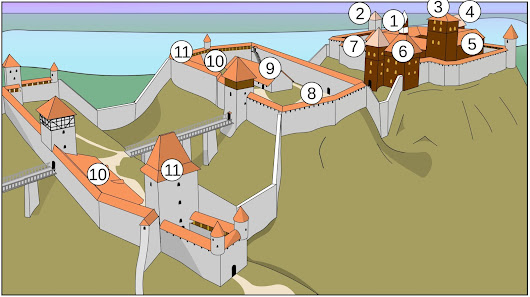

This time, the Germans weren’t messing around. They renamed the town Fellin and built an enormous stone fortress on three hills. It took a while to complete, but it became the largest and strongest fortress the Livonian Order had in Estonia. At one point, it even housed the Grand Master and the Order’s treasury. It looked like this.

In 1481, the Russians decided to have a crack at taking it, but failed. They tried again in 1560, during the Livonian War, and this time succeeded—mostly thanks to the sheer incompetence of the Livonian commander, who thought charging 500 men into a battle against 12,000 Russians was a solid strategy. Spoiler: It wasn’t. Also, the fortress garrison was made up of mercenaries who had stopped receiving their pay, so their enthusiasm for fighting was, understandably, minimal.

The Russians held onto Viljandi for a while but eventually lost the bigger war and had to return it. By then, the Livonian Order was gone, and the fortress passed to the Poles. Then came the Polish-Swedish wars, during which Viljandi changed hands multiple times, with each new owner helpfully adding to the destruction. Eventually, in 1624, the Swedish king looked at the ruins, shrugged, and stripped Viljandi of its city status, handing the land over to one of his generals as a private estate (Schloss Fellin).

In 1700, the Great Northern War began, and whatever was left of the fortress was finished off. Viljandi became part of the Russian Empire and slowly started rebuilding. In 1783, Catherine the Great officially restored its city status. As for the fortress, most of it was gone—not just from war, but because people had been happily repurposing its stones for their own houses.

Today, all that remains of the once-mighty stronghold are a few picturesque ruins. One of the walls now serves as a scenic backdrop for an open-air concert stage—a fittingly poetic end for a fortress that spent centuries being fought over.

Эстонский дневник, часть 12. Вильянди.

В Вильянди мы приехали повидаться с родственниками и посетить этот городок. Я никогда в нем раньше не бывал. Нам устроили замечательную экскурсию по всем интересным и красивым местам. Мы увидели озера, развалины замка, обнаружили установленные в самых неожиданных местах статуи кошек и огромных земляничин. Я залез на водонапорную башню, и мы попробовали местное мороженое, знаменитое своими огромными порциями.

Вильянди мне очень понравилось. Мне кажется, что это самый эстонский из городов Эстонии. Если бы меня попросили указать на город, который бы выражал дух Эстонии лучше всего, я бы ткнул пальцем в Вильянди. Городок очень зеленый, тихий и невысокий, со множеством деревянных домов. Повсюду растут цветы и расставлены скульптуры. А самое главное, построен город с уважением к природе. Дома вписываются в ландшафт так, словно они там натурально выросли как деревья. Люди на улицах спокойные и очень дружелюбные. Кстати, Вильянди эстоноязычен примерно на 100%. В общем, хорошо там!

Посмотрите на фотографии. Съемки сверху - это с водонапорной башни, на которой устроили обзорную площадку. Ну и в конце несколько снимков инфракрасной камерой. Это те, что черно-белые и в странном цвете.

https://www.flickr.com/gp/147740420@N06/62N7Wo0408

Ну а сейчас будет лекция про историю Вильянди. Куда же без нее! Вильянди, это городок в южной Эстонии, примерно на полпути от Тарту до Пярну. Место это стратегическое, да еще и очень удобное как для обороны на холмах, так и для сельского хозяйства. Первые поселения в тех местах относятся ко времени викингов 8 - 11 веков и принадлежали к древнему уезду Сакала. К 13 веку это было устоявшееся поселение древних эстонцев, называвшееся кажется Велин (Velyn).

Жили они не тужили до 1211 года, пока до них не добралась банда крестоносцев, рыцарей Ордена Меченосцев (из которого потом вырос Ливонский Орден) и войск Рижского Епископа. Они прибыли с целью приобщения язычников в лоно церкви, а заоодно для закабаления в собственную пользу. Однако же эстонские укрепления были основательны, и вместо штурма началась осада. Просидев в осаде шесть дней и посмотрев еще раз на толпу упертых крестоносцев, местные жители тяжело вздохнули и согласились записаться в христиане.

Поначалу все жили вместе достаточно мирно, однако в 1223 году жители Сакала восстали и захватили город. Как и положено борцам за свободу, они начали с грабежа и резни немецкого населения. Какая же революция без грабежа, верно? Захватив форт Вильянди, они пригласили на помощь русские войска из Новгорода и Пскова, видимо пообещав что-то князьям. Тем не менее это им не помогло, и подошедшие из Риги епископские войска овладели городом после двухнедельной осады.

После этого, немцы перестали сюсюкаться с местным населением и крепко взяли власть в свои руки. Город был переименован в Феллин (Fellin), и на трех городских холмах была построена мощнейшая каменная крепость. Строили и достраивали ее довольно долго, и она стала самой большой и мощной крепостью Ливонского Ордена на территории Эстонии. В течение некоторого времени там была даже резиденция Магистра и сокровищница Ордена. Крепость была построена из трех частей и выглядела вот так: