Текст на русском находится внизу страницы, после английского

So, we left Estonia. Early in the morning, we boarded the Finlandia ferry from the Eckerö Line at the port in Tallinn and set off for Helsinki. We were travelling with some friends who live in Helsinki. Honestly, those two hours on the ferry are a blur — we got ourselves a cabin and just slept the whole way.

Once we dropped our bags at our friends’ place and caught our breath, we jumped on public transport and headed off to the most interesting spot in Helsinki — Suomenlinna. To get there, you take a suburban train, then a tram, and finally a small ferry, because Suomenlinna is spread out over a few islands.

A bit of background: Suomenlinna (which used to be called Sveaborg or Viapori) has a wild history. It all kicked off after the Great Northern War (1700–1721), when Russia grabbed a chunk of territory from Sweden — including what’s now Estonia and Latvia. Peter the Great was on a bit of a power trip and even built Russia’s new capital, Saint Petersburg, on land they’d taken from the Swedes.

Empires, as we know, don’t stop expanding until someone puts the brakes on. Russia was no different — they were all in on growing their territory. After they took Ingria, they got straight into building up their Baltic Fleet for more expansion. In 1708, they took the Swedish fortress at Vyborg, and by 1713, they’d landed near what is now Helsinki. That made the Swedes pretty uncomfortable, seeing as Finland was part of Sweden at the time.

The Swedes realised they needed to build a fortress and naval base near Helsinki — but their empire was already on the decline, and things moved painfully slow. For 20 years, it was all talk, no action. Finally, after another war with Russia in 1741–1743, they pulled their finger out. Construction on Sveaborg fortress kicked off in 1748, led by military engineer Augustin Ehrensvärd (he’s buried there, by the way).

The fortress wasn’t built on the mainland — it’s spread out over eight islands a few kilometres from the city centre. They made fast progress, with up to 6,000 workers involved by 1750. They built sea walls, bunkers for cannons, and housing. But by 1757, construction slowed right down thanks to the Seven Years’ War and political squabbles back in Sweden (Ehrensvärd backed the losing side). So, although the fortress was up and running, it was never really finished.

Fast-forward to another Russo-Swedish war (1788–1790), and the Russian navy blockaded Sveaborg. Then, after Russian Emperor Alexander I struck a deal with Napoleon in 1808, the Russians took Helsinki — and the fortress surrendered after they bombarded it from ships. In 1809, Sweden officially handed all of Finland over to Russia. That’s when the “Russian era” began.

The Russians kept building up the fortress, adding barracks, docks, and more artillery, and renamed it Viapori. During the Crimean War (1853–1856), the British and French navies bombed the place but didn’t land troops. After that, right up until World War I, the fortress was rebuilt and strengthened as part of the defences for St Petersburg.

In 1917, Finland became independent, and the fortress was renamed Suomenlinna (which literally means “Finnish fortress” — not the most creative name ever). Between 1918 and 1919, there was even a prison camp there for captured Red Army soldiers — up to 10,000 of them. Eventually, they were all released. Funny enough, there’s still a minimum-security prison colony on the island today, where prisoners help with maintenance and cleaning.

These days, Suomenlinna is a big tourist attraction. Along with old bunkers and cannons, there are museums — including a military museum and the Vesikko submarine. There are also people who live on the islands, and I can only imagine they’re absolutely sick of tourists swarming the place every day. There’s a ferry connection to the mainland, of course, and interestingly, there’s also a long car tunnel between Helsinki and the islands — but it’s only for official use. No public access. The Finns really do love building things underground, but that’s a story for another time.

I had mixed feelings about Suomenlinna. It’s definitely interesting, but not exactly pretty, apart from some parts along the shore. The place feels a bit grim and heavy, with all the old bunkers and military buildings — you can almost sense how miserable life must’ve been for the people stationed there.

Take a look, here’s the full photo album:

https://www.flickr.com/gp/147740420@N06/A2mcg1mYrM

Vesikko

After World War I, Germany wasn’t allowed to have submarines, tanks, or planes under the Treaty of Versailles. But if there’s a will, there’s a way. For tanks, they worked with the USSR. For planes, they went to the Netherlands (and the USSR again). For submarines, they designed them in the Netherlands and built prototypes in Spain and Finland. In both countries, there were these “private” companies that were actually fronts for the German government. And in the USSR, well, they didn’t even bother hiding it. So yes — Nazi Germany’s weapons got their start partly thanks to the Soviets.

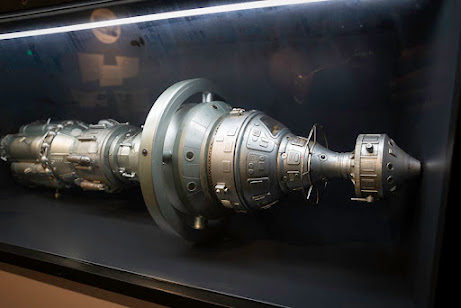

Anyway, one of those Dutch front companies designed a small submarine, and the prototype was built in Finland in 1933. Germany used that design as the blueprint for their Type II U-boats. The Finnish prototype couldn’t be part of the German navy, though, so it stayed commercial. In 1936, the Finnish government bought it and added it to their fleet as the Vesikko. The name means “mink” — the animal, known for its nice fur coats — although no one ever made a coat out of this particular Vesikko!

Here are a few photos of it:

https://www.flickr.com/gp/147740420@N06/M39Tf7t9s2

During the Winter War and the Continuation War (as they call it in Finland), Vesikko went on a few combat patrols and even sank the Soviet ship Vyborg in 1941. In 1944, it was retired and turned into a museum in 1973.

Inside Vesikko, there’s barely any room! Compared to the Estonian Lembit, Vesikko feels absolutely tiny — Lembit is like a cruise ship ballroom in comparison. That was one of the strongest impressions I had — it was so cramped that I couldn’t even take proper photos. But it was still very cool to walk through what’s basically a real Type II U-boat.

Эстонско-финский дневник, часть 22. Суоменлинна / Свеаборг.

Итак, мы покинули Эстонию. Ранним утром в таллиннском порту мы погрузились на паром Finlandia финской компании Eckerö Line и отправились в Хельсинки. Мы были в компании наших друзей, живущих в Хельсинки. Два часа на пароме не запомнились совершенно ничем, так как мы взяли каюту и проспали до самого прибытия.

Закинув чемоданы в квартиру друзей и немножко отдышавшись, мы направились общественным транспортом в самое интересное место Хельсинки - Суоменлинна. Общественный транспорт состоял из пригородного поезда, трамвая и мaленького парома, так как Суоменлинна расположено на островах.

История крепости Суоменлинна (более известной под именами Свеаборг и Виапори) началась с Северной войны 1700 - 1721 годов, во время которой Российская империя оттяпала у Швеции изрядный кусок северных земель, включая территории теперешних Эстонии и Латвии. Император Петр Первый так распоясался, что даже построил новую столицу России в Ингрии, на завоеванных у шведов берегах Балтийского моря.

Империи, как известно, продолжают захватывать окрестные территории, расползаясь как раковые клетки, пока их кто-нибудь не остановит. Российская империя исключением не была. Мало того, она пытается этим заниматься по сей день. Вот и после захвата Ингрии, россияне сразу же начали строить Балтийский флот с целью продолжения экспансии.

Времени они не теряли, и в 1708 году захватили шведскую крепость Выборг, а в 1713 высадились у Гельсингфорса (Хельсинки). Шведам начало становится чертовски некомфортно. Финляндия, понятно, была тогда провинцией Швеции. У шведов стали появляться мысли, что надо бы построить у Гельсингфорса береговые укрепления и флотскую базу.

В отличие от Российской Империи, Шведская была уже на закате и все там происходило очень медленно. Следующие 20 лет про строительство новой крепости проходили лишь разговоры в парламенте и заседания королевских комиссий. Лишь война с Россией 1741 - 1743 годов сподвигла шведский парламент на укрепление границы и постройку новой морской крепости в Гельсингфорсе. Строительство крепости Свеаборг началось в 1748 году под руководством военного инженера Аугустина Эренсварда. Кстати, вот его могила:

Крепость расположили не на берегу, а на восьми островах в нескольких километрах от центра города. Строительство стало продвигаться весьма резво. В 1750 году в постройке участвовало до 6000 рабочих. Построены были береговые фортификации, казематы для пушек и жилые дома. Однако в 1757 году, в связи с началом Семилетней войны, строительство резко замедлилось. Политические разногласия в Швеции тоже не помогли (Эренсвард оказался в неправильной партии), и крепость хоть и начала функционировать, но так и осталась недостроенной.

Затем была очередная Русско-Шведская война 1788-1790 годов, в ходе которой русский флот блокировал Свеаборг. Затем, после пакта русского императора Александра Первого с Наполеоном I, в 1808 русские захватили Гельсингфорс. Крепость Свеаборг тоже сдалась после обстрела с кораблей. По договору 1809 года, Швеция отдала России всю Финляндию. Началась русская эра.

Русские продолжили и расширили строительство крепости, включая казармы, доки, и добавили еще больше артиллерии. Крепость тогда обрела имя Виапори. Вот это тоже было добавлено русскими:

Во время Крымской войны 1853 - 1856 годов, англо-французский флот подверг крепость мощному обстрелу, причинившему значительные разрушения, но десанта не высаживал. После этого и до начала Первой миривой войны, крепость была восстановлена и усилена. Она стала частью укреплений, охранявших морские подступы к Санкт Петербургу.

В 1917 крепость перешла к независимой Финляндии и была переименована в Суоменлинна (Финская крепость) Надо сказать, воображением при выборе названия финны не блеснули. В 1918 - 1919 там был концлагерь для красноармейцев, взятых в плен при битве у Хельсинки. Их число достигало 10000 человек. В конце-концов их всех отпустили. Кстати, в крепости до сих пор работает тюремная колония очень нестрогого режима. Заключенные занимаются ремонтом и уборкой.

Сейчас Суоменлинна это излюбленное место для туристов. Помимо старых казематов и пушек, там также функционируют несколько музеев, включая военный и подводную лодку "Весикко". На островах живет и постоянное население. Я представляю, как им надоели тысячи туристов каждый день! Связь с материком проходит по морю. Что интересно, между Хельсинки и Суоменлинна прорыт также многокилометровый автомобильный туннель, но он только для служебного пользования и на всякий случай. Обычных людей туда не пускают. Вообще, финны очень любят подземные сооружения, но подробнее об этом в следующем выпуске.

Впечатления от Суоменлинна остались смешанные. Конечно, там интересно. Но место само не красиво, за исключением участков побережья. Угрюмые бараки, казематы и здания радостного впечатления не оставляют. Так и ощущается подавленность и унылость тех, кто несли там службу.

Вот полный альбом с фото:

https://www.flickr.com/gp/147740420@N06/A2mcg1mYrM

Я упомянул подводную лодку "Весикко". Она вытащена на берег и открыта для посещения туристов. Так что за это поездку я посетил две подводных лодки - Лембит и Весикко. Это на целых две подводных лодки больше, чем я обычно посещаю за год.

После Первой мировой войны, проигравшую Германию сильно ущемили в правах. По условиям Версальского договора, помимо всего прочего, Германии было запрещено иметь танки, авиацию и подводные лодки. Однако если очень хочется, то всегда можно найти лазейку.

Для развития танковой индустрии и тактики немцы отправились в СССР. Их авиационные потребности удовлетворяли Голландия и снова СССР. Подводные лодки немцы конструировали в Голландии, а прототипы строили в Испании и Финляндии. В Голландии и Финляндии действовали некие частные компании, которые негласно представляли немецкое правительство. В СССР же стесняться и вовсе было некого, и все происходило открыто. Да, да, фашистский меч ковался в СССР.

Однако, вернемся к финнам и подводным лодкам. Одна из таких подставных голландских компаний разработала небольшую подводную лодку, и ее коммерческий прототип был построен в Финляндии в 1933 году. Немцы набрались опыта, и впоследствии начали строить субмарины II Серии (Type II), практически не отличавшиеся от финского прототипа. Однако же саму лодку финской постройки немцы включить в состав флота не могли, и она осталась коммерческой. В 1936 финское правительство купило лодку, и она вошла в состав финского флота под названием Весикко. Весикко означает норка (mink), хищный зверек с хорошей шкуркой, шубы из которых нравятся женщинам. Однако, пошить шубу из шкурки финской Весикко никому так и не удалось.

Вот тут немногочисленные фото Весикко:

https://www.flickr.com/gp/147740420@N06/M39Tf7t9s2

Во время Зимней войны и войны Продолжения (как она называется в Финляндии), Весикко несколько раз выходила на боевое патрулирование, и в 1941 году потопила советское судно Выборг. В 1944 лодка была выведена из состава флота, и превращена в музей с 1973.

В Весикко очень мало места! Эстонская субмарина Лембит, по сравнению с Весикко, роскошна и просторна как круизный лайнер с танцевальным залом. Это было самое яркое впечатление от визита. Там было так мало пространства, что даже пофотографировать не удалось как следует. А вообще, было очень интересно пройти по, фактически, Type II U-boat.